中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)

最終更新日 2024年04月14日

初めての方へ

初めて企業コンサル会社・経営コンサル会社をお探しの経営者様は、東京の英知コンサルティング株式会社へどうぞ。初めて企業コンサル・経営コンサルをご検討中の企業様に、コンサルティング業界の特徴をご案内しております。

経営コンサルタントをお探しの経営者さまへ

| No. | コンサルティング業界の概要 | 重要度 |

|---|---|---|

| 0001 | 初めての経営コンサル(当ページ) | ★★★★ |

| 0002 | 当社クライアント紹介 | ★★★★ |

| 0003 | 経営コンサルタント徹底分析 | ★★★★ |

| 0004 | 経営コンサルタントの活用方法 | ★★★★ |

| 0005 | 経営コンサルタント料金相場 | ★★★★ |

並走型コンサルティング

経営者の皆様!

このような、ご要望はございませんか?

- 自社の経営状態を理解した上で、アドバイスが欲しい

- 「指示」だけでなく、一緒に考え、一緒に動いて欲しい

- 一緒に、経営理念・ビジョン・経営戦略を策定して欲しい

- 一緒に、事業計画書・中期経営計画書を作成して欲しい

- 一緒に、資金繰りを考え、実行支援まで行って欲しい

- 一緒に、売上拡大・利益向上の仕組みを構築して欲しい

- 一緒に、IPO・M&Aに取り組んで欲しい

- 一緒に、組織構築をして欲しい

- 一緒に、経営理念などを考えて欲しい

- 一緒に、人事制度・人事評価制度を構築して欲しい

- 社員の育成や後継者の育成をして欲しい

- 社員の動機付けやモチベーションを上げて欲しい

経営コンサルティング会社の種類は、

「業務代行型」(丸抱え型)

「指示出し型」(丸投げ型)

の2つに大別できます。

英知コンサルティング株式会社は、

一緒に考え、一緒に課題解決に取組む

「並走型コンサルティング」で、

クライアント様の「人材育成」を実現します!

結果として、クライアント様の

「問題解決力の向上」と「業績の拡大」につながります

経営コンサルティング会社は、①「業務代行型」(丸抱え型)と、②「指示出し型」(丸投げ型)の2つに大別することができますが、どちらもクライアント様の「人材」が育たず、社内に「ノウハウ」が蓄積されません。結果として、自社の「問題解決力」が向上しないリスクがあります。

英知コンサルティング株式会社のコンサルティング・ポリシーは、一緒に考え、一緒に課題解決に取組む「伴走型コンサルティング」ですので、クライアント様の「人材育成」と「ノウハウの蓄積」が可能となります。結果としてクライアント様の「問題解決力」の向上と「業績の拡大」につながります。

<参考ページ>

日本のコンサルタントは玉石混合

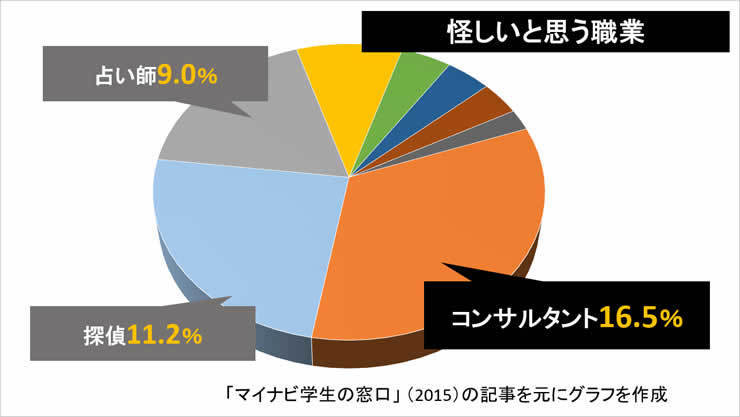

人材紹介会社の「マイナビ」の調査による「胡散臭い(うさんくさい)職業」のTOP3は、

第3位 占い師

第2位 探偵

第1位 コンサルタント

でした。

胡散臭い(うさんくさい)職業の第1位に「コンサルタント」が選ばれた理由は、コンサルタントになるための「資格要件」が無いためであると考えます。

ほんの少しでも特定の分野に精通していれば、誰もが「コンサルタント」と名乗ることが可能です。

世の中のコンサルタントの95%は、「管理職経験」も「資格」も持たない「自称コンサルタント」です。

コンサルタントになるための「基準」や「資格」はありません。「経営コンサルタント」と名乗った者勝ちです。

東京証券取引所に上場している経営コンサルティング会社でさえ、資格保有者はほとんど在席していません。

大手経営コンサルティング会社にあっても、日本商工会議所の簿記検定3級すら持っていないコンサルタントも決して珍しくはありません。

英知コンサルティング株式会社は国内唯一、全ての経営コンサルタントが中小企業診断士またはMBAです。

全65資格を有する士業コンサルタント集団が、専門性の高いサービスをワンストップでご提供しております。

英知コンサルティング株式会社は、

国内唯一、全ての経営コンサルタントが

中小企業診断士またはMBAです。

全65資格のプロフェッショナル集団が

高品質なサービスを

ワンストップでご提供いたします。

<参考ページ>

コンサルタント会社と会計事務所の比較

会計事務所は、なぜ儲かったか?(過去計算)

英知コンサルティング株式会社は

どうやって儲けるか?(将来戦略)

なぜ儲かったか?(過去計算)

の両方の課題を解決いたします!

社長の自己変革が、会社を変える!

会社を変える作業は、経営者自身による「自分改革」の作業です。

社長自身が、自分を変えるために進んで変化を楽しみ、変化を受け入れることが、結果として、会社を変えることにつながると考えます。

会社を変えるために、自分自身を奮い立たせ、自分を律し、自分を正していかなければならないのが経営者の立場であり、その立場がどんなものであるのかを深く理解している社長ほど、積極的に変化を受け入れて、自己研鑽に努めています。

日頃から変化を受け入れ、発展的人間関係と自己研鑽の時間を創造してゆくと、自分が変わり、会社も変わるのです。

「俺が俺が」の経営は、短期的には上手くいく時期があったとしても、長期的には「リスク」が潜んでいる場合があります。

「三人寄れば文殊の知恵」という諺がございます。一人より二人で、二人よりも三人で考えれば、素晴らしい「知恵」がでるものです。

経営のリスクをいち早く認識するためにも、会社をより発展させるためにも、経営コンサルタントを持つメリットがございます。

<参考ページ>

「キャッシュ・フロー計算書」を理解してますか?

企業会計においては、「損益」は必ずしも「現金等」の収支と一致しません。損益計算書では多額の利益があっても「現金」が不足すれば。企業は倒産(黒字倒産)に追い込まれます。

金融機関からの借り入れは現金の増加です。つまり「収入」となりますが、損益計算における「収益」ではではありません。

また、減価償却費は、損益計算では費用ですが、同一会計期間における現金支出とは一致しません。

「キャッシュ・フロー計算書」の作成目的は、損益計算書とは別の観点から企業の資金状況を開示、すなわち企業の現金創出能力と支払い能力を査定するのに役立つ情報を提供することと、利益の質を評価するのに役立つ情報を提供することにあります。

上場企業では2000年3月期から「キャッシュ・フロー計算書」の作成が義務づけられました。「貸借対照表」「損益計算書」に次ぐ第3の財務諸表として「キャッシュ・フロー計算書」が位置付けられ「財務3表時代」になりました。

しかしながら、中小企業においては、制度の開始から20年以上経った現在においても、ほとんどの税理士さんが、正しい「キャッシュ・フロー計算書」を作成できないため、この制度は未だに浸透していません。

金融機関も2000年3月期以降「キャッシュ・フロー計算書」を用いて会社の評価をしています。一刻も早く正しい「キャッシュ・フロー計算書」の作成と、経営者自身がそれを理解することが急務といえます。

キャッシュ・フロー経営を実践していますか?

一定期間の企業経営状況を把握するためには、従来より損益計算書がありました。しかしながら、これは発生主義に基づいて作成されるものであり、資金の流れは説明出来ません。

例えば1億円の現金を支払って資産を購入しても、それが稼動しない限り損益計算書上の数字は動きませんい。

利益が黒字でも資金が枯渇する、という状況を損益計算書だけでは説明出来ないのです。したがって経営管理の上では何らかの形で資金の流れを把握しておく必要があります。

この経営管理上のニーズを満たすものが「キャッシュ・フロー経営」の概念です。

キャッシュ・フロー経営とは、損益計算書上の利益を追求するだけでなく、その企業活動において、「どれだけのキャッシュ(現金)を稼ぎ出せるか」ということを重視する経営です。

<参考ページ>

何故、会社は「倒産」するのでしょうか?

10年間、赤字続きの会社であっても「倒産」しない会社はたくさんあります。逆に、10年間、黒字続きの会社であっても「倒産」する会社もあります。この「差」は何でしょうか?

その答えは、会社は「利益」が無くなると「倒産」するのではなく「お金」が無くなると「倒産」してしまうのです!

つまり、「お金」が流れ(フロー)している間は「赤字」が続いていても「倒産」しないのです!

逆に、「お金」が流れ(フロー)が止まってしまうと「黒字」が続いていても「倒産」してしまうのです。

貴社が、資金繰りが厳しいとの予兆を感じたら、直ちに、当社の「経営診断」をご検討ください。

単年度予算・中期経営計画の策定および分析をしていますか?

①貴社は、単年度予算・中期経営計画を策定していますか?

②貴社は、単年度予算・中期経営計画と実績の分析をしていますか?

③両方共できていないとすると「自己総括」ができません。

即ち、「目標」を上回った「原因」、下回った「原因」の分析ができていないことになります。このような状態を放置していけば、やがて会社は必ず「衰退」し「倒産」へと進んでいきます。

<参考ページ>

社長! お一人で悩んでいませんか?

社長の悩みを理解できるのは、同じ立場の社長だけです! 社長は「メンタルが9割」です!

「生命力」が弱い時は、良い発想も出ません。

「生命力」が強い 当社代表 清水一郎 に、公私の区別なく、お悩みをお聞かせ下さい。

必ず、社長様に「勇気と希望」をお与えいたします!

<参考ページ>

組織・人事制度や労務に問題はありませんか?

1.従業員は高いモチベーションを持って、業務を遂行していますか?

2.社員満足度

「CS(顧客満足度)」が企業の業績を左右すると言われてきていることは、多くの人が知っていることでしょう。その重要性は今も変わりありませんが、近年、注目を浴びているのが「ES(従業員満足度)」です。

「企業は人なり」という言葉があるように、従業員の満足度を向上させることが企業の業績をアップさせることにつながる、と考えられているのです。そのような背景もあってか、多くの企業は従業員満足度向上のために、福利厚生の充実を図るようになってきました。

3.時間外勤務が多くありませんか?

4.労働基準法を遵守していますか?

5.「離職率」が高くないですか?

社会保障制度を正しく理解されていますか?

法人においては、社会保険、厚生年金保険は「強制加入」だということをご存知でしょうか?

金融知識が不足しているために、企業型確定拠出年金で「損失」を出している(将来、受取る年金が毀損)している従業員が、決して少なくないことをご存知でしょうか?

従業員は安心して働いていますか?

いじめ、嫌がらせ、パワハラ、セクハラなどから、従業員をも護っていますか?

従業員は意欲的に仕事をされていますか?

従業員の「心の問題」をサポートされていますか?

従業員の「ライフプラン」実現のための支援をされていますか?

社内に相談者がいない場合、誰にも気づかれずに相談できる、社外機関はありますか?

英知コンサルティングでは、下記の「新時代の福利厚生サービス」をご提案しております。

<参考ページ>

社長ご自身は、自己啓発をされていますか?

少なくとも一日1時間は日本経済新聞を読み、経営戦略を考えていますか?

自ら「リカレント教育」(学び直し)を実践していますか?

社長の仕事とは

社長の仕事は何か・・・それは企業を運営していくための方法を考えることです。

売上を上げるための施策を考えたり、資金調達を行ったりすることす。

中小企業の場合、これは他の従業員に任せることができない仕事です。

社長自らがやらねばならない仕事です。しかし、これらよりももっと大切な「社長の仕事」があります。それは「人材育成」です。

「人材育成」を、先輩社員や教育係に任せっきりにしておられる社長も少なくありません。

実際の社員教育は、適任の社員にさせることになりますが、従業員を雇って使うのは社長である以上、社長には「人材育成の最高責任者」という自覚が必要と考えます。

この考えが薄れている企業が現実には多く存在しています。

故に、従業員と社長との間に距離が生じてしまったり、お互いのことが理解できずにトラブルが発生したりするのです。

一緒にご覧いただいているページ

ご相談・お問い合わせはこちら(無料)

コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。

お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。

サイドメニュー

代表取締役 社長兼CEO

代表パートナー

Executive Consultant

清水 一郎

-------------------------------------

<専門分野>

経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度

-------------------------------------