中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)

最終更新日 2024年08月17日

人事評価制度設計・構築

人事評価制度設計・構築はら東京の英知コンサルティング株式会社へ。

人事評価制度は経営戦略をサポートするための手段の一つです。

制度を構築する際は、経営理念やビジョンなどからブレイクダウンして設定することが重要です。

人事評価制度とは

人事評価制度の目的の一つは、社員の働きぶりやパフォーマンス、スキルを評価し、給与や昇給など「処遇の適正化」でした。

しかし、近年においては、適正な人事評価を実施することで、人材の育成や定着だけでなく、業績の向上にも貢献することが重視されるようになりました。

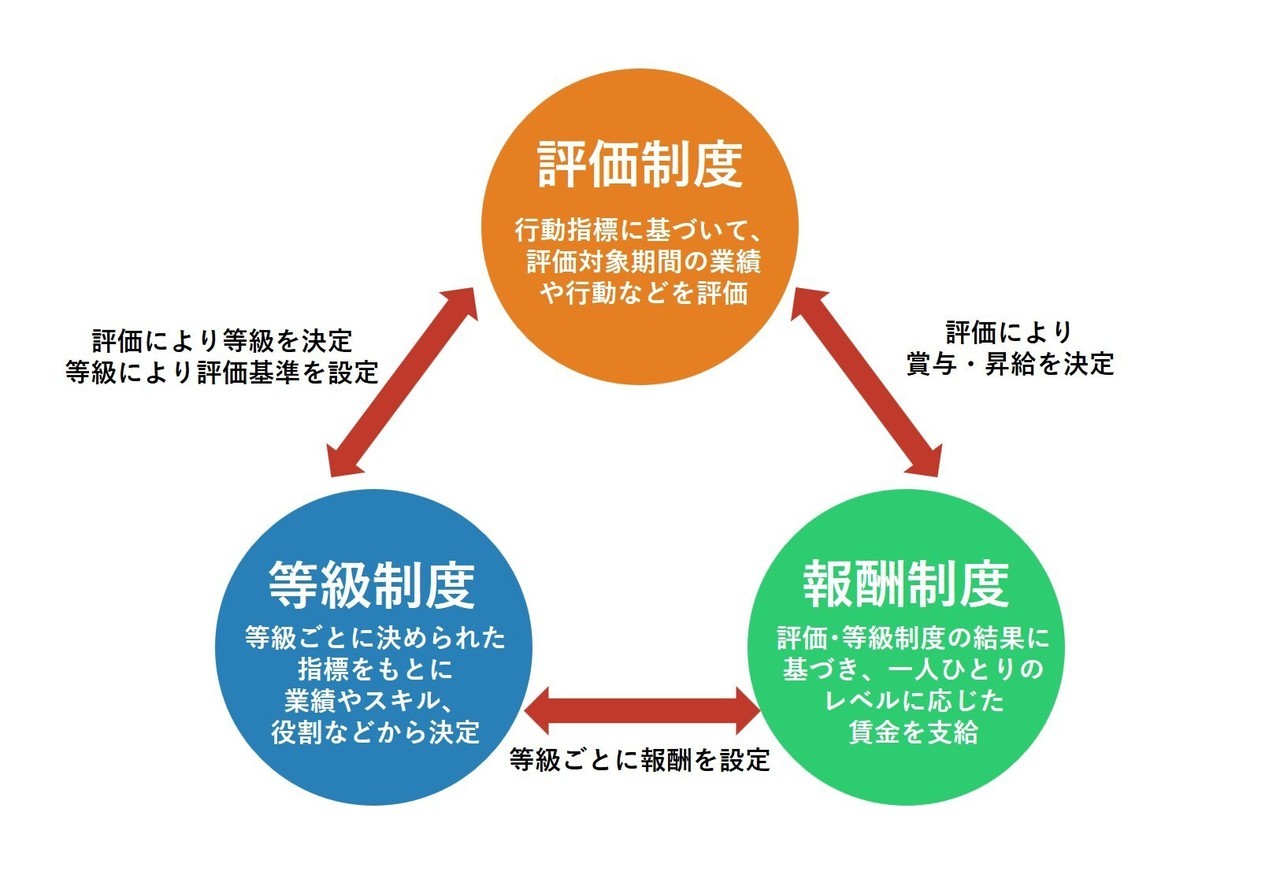

人事評価制度の3つの機能

人事評価制度は上図のように、「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3つの機能から成り立っており、しかもそれぞれが密接に連動しています。

等級制度

等級制度とは、企業が社員に求めるスキルや役割などを定義し、階層化したものです。

等級ごとに求められるスキルを明確にすることで、社員自身が企業内でどのように成長していけばよいかという「キャリアパス」を描けられるようにかることが重要です。

等級制度には3種類あります。国内の大企業では、職務を遂行するスキルに着目した「職能資格制度」のが主流です。

一方、国内企業の97%を占める中小企業では、仕事の内容や役割に応じた「職務等級制度」や「役割等級制度」が多く見られます。

評価制度

評価制度とは、企業の行動指標をベースに、社員のスキルや企業への貢献度などを評価する制度のことです。

等級制度や報酬制度と連動している企業が多く、スキルや成果の評価は、社員の等級や給与などの待遇に反映されます。

例えば、営業部門などのプロフィットセンターでは、個人または組織の売上目標、利益利益目標など、数値化できる「定量的目標」および、営業に関連するスキルの向上や、業務改善、ならびに態度・意欲の評価(プロセス評価)など、数値では表すことのできない「定性的目標」を設定し、その達成した度合いに応じて評価します。

また、これらの前提として、①公正な評価 ②評価基準の明確化 ③評価基準の順守 ④評価の一貫性 ⑤評価基準が全社員に周知されている ⑥考課者が制度の目的を正しく理解している ことが必要です。

報酬制度

報酬制度とは、評価制度による評価に基づき、社員の処遇(報酬など)を決定する制度です。

給与や賞与、退職金といった金銭的な報酬以外に、非金銭的な報酬も存在します。例えば、業務に関連する資格を取得した際の報奨金授与や、大学院への企業推薦あるいは企業派遣といったインセンティブは、社員のモチベーションの向上につながります。

報酬制度と評価制度は、密接に連動する必要があります。

報酬はモチベーションと深い関係があるため、社員自身が「どのような条件を満たせば、処遇(報酬など)がどれくらい増えるのか」を、明示しておくことが重要です。

人事評価制度の目的

経営理念・ビジョンの浸透

会社の方向性、必要としている人材像を人事評価の項目に入れることにより、全社員に対し経営理念やビジョンに沿った目標設定や、行動を促すことができるようになります。

人事評価制度が円滑に運用できると、社員を経営理念やビジョンなどに掲げた方向に近づけることが可能となります。

適材適所・処遇決定

半年または1年というように、定期的に人事評価を行うことで、適切な人材配置や、処遇決定などの人事マネジメントが可能になります。

人事評価では、社員それぞれのスキルや特性を把握できるため、その評価に基づいて適材適所の人材配置が実現できます。

管理職に向いているスキルや、専門職に向いているスキルなど、いくつかの指標を設けておくことで、ジョブローテーションや人材の配置転換の検討材料になります。

人事評価制度を確立することにより、明確な根拠をもって社員の処遇を決定できます。

人事評価制度はデリケートです。根拠がないままに処遇を決定すると、目標を達成しているにも関わらず、基準をクリアしているにも関わらず、給与が上がらない、等級が上がらないといった社員のストレスが溜まり、会社に対する不信感が生まれ退職の原因にもなりかねません。

KPI(Key Performance Indicator)などの数字目標やスキル、態度、プロセスなどについて客観的に評価することで、社員が自身の処遇に「納得感」が持てることが非常に重要です。

人材育成

人事評価制度では、客観的な評価項目を用いて社員の成果やスキルを可視化できるため、人材育成にも活用できます。管理職は部下のスキルに応じて業務を調整するマネジメントがで可能になります。

管理職は部下のスキルを強化すべきと判断した場合には、研修・講習などに参加させることにより、人材育成を図ることができます。

モチベーションの向上

人事評価制度が効果的に運用されると、社員のモチベーション向上にも寄与します。人は誰しも、成果や努力が認められるとうれしいものです。

認められたときの満足感は、「より努力しよう!」という意識に変わります。

評価制度だけでなく、等級制度や報酬制度とも関連付けをし、等級や役職が上がったり、給与が上がったりすると、社員のロイヤルティ(企業への愛着や帰属意識)も高まることが期待されます。

人事評価制度のメリット・デメリット

メリット

評価基準が明文化されることにより、社内の価値基準やキャリアパス、各階層に求められる期待値が明確になります。

その結果、上司や幹部の能力に依存せずに、メンバーを適正に処遇し育成することが可能になります。

デメリット

評価基準が定まることで、社員の活動範囲や視野を狭めてしまう可能性もあります。

技術や市場の変化が激しい現代において、過度に詳細な制度を固めてしまうと、最終的に企業力を衰えさせる結果になりかねません。

制度構築時には、今後の業界変化のスピードを十分把握するとともに、フレキシブルに対応できる余地を残しておくことが求められます。

評価基準

業績評価

業績評価とは、一定期間における会社への貢献度を評価する方法で、部門や個人単位で評価します。

営業部門であれば売上高や利益額、間接部門であればKPIの達成率などが評価項目として挙げられます。

部門や社員の目標の達成度を評価するためには、曖昧な表現ではなく「数値化」された判断基準を設ける必要があります。

能力評価

能力評価とは、業務を遂行する上で必要とされる知識やスキルなどの能力で評価する方法です。

職位や職種によって求められる能力は異なります。業務上の経験や社内研修などで得られた能力が評価対象とされ、主な評価項目には「企画力」「計画力」「実行力」などがあります。

情意評価

情意評価とは、仕事に対する姿勢の評価です。業務に対して「積極的に高い目標に挑戦したか」「責任感を持って仕事をしたか」「部門全体の士気を高めたか」などを評価します。

また、業務への姿勢だけでなく、日々の出退勤状況などのプロセスも評価対象となります。

情意評価は、業績評価のように明確な数字では評価できません。

定量化できないため、評価する上司などの主観に左右されやすく、評価の基準が明確にしにくいという欠点があります。

人事評価制度構築のステップ

人事評価制度構築のステップは、大きく3つのフェーズがあります。

第1フェーズ 現状分析

人事評価制度を構築するには、先ず自社の社員のあるべき姿(自社のあるべき人物像)を検討、現状を分析、解決するべき課題を明確にすることから始めます。

「社員の士気が落ちている」「人が育たず競争力が低下している」といった漠然とした課題を検討することから始め、一歩進んだ詳細な分析を実施します。

例えば、どの属性の社員が、どのような問題を抱え、理想とするのはどのような状態であるかといったことを明確にしていきます。

分析の方法には、具体的な数値から分析する「定量分析」や、現場の声から分析する「定性分析」があります。

第2フェーズ 制度設計

評価項目の設定

経営理念やビジョン、および現状分析によって抽出された課題などから、企業が求める「あるべき社員像」を検討し、評価の実施目的を設定します。

経営層の意向だけでなく、社員にもヒアリングをした上で評価目的を検討すると、評価制度の導入後にスムーズな運用が可能となります。

評価基準の策定

等級制度における各等級の評価基準を決定します。同じ等級でも、職種や部門によって評価基準は異なるため、それぞれ検討する必要があります。

評価基準は、組織の中で自分がどのような役割や行動を求められているのかを明確にすることが重要です。

評価項目の策定

評価基準が決まったら、評価項目を作成します。会社により評価要素は異なりますが、一般的には、次のような評価項目に、独自の項目をプラスして運用する企業が多いです。

■評価項目の例

- ・業績評価:業績目標達成度、課題目標達成度、日常業務成果

- ・能力評価:企画力、実行力、改善力、リーダーシップ力、リスク管理能力

- ・情意評価:規律性、責任感、協調性、積極性、プロセス

評価方法の策定

評価項目を何段階にするのか、どのように評価をするか、といったルールを明確に定めます。

5段階評価が一般的です。段階評価でつけた評価点を、等級制度や報酬制度にどのように反映して換算するのかも、この段階で決定します。

第3フェーズ 導入・運用開始

導入スケジュールの作成

人事評価制度の運用開始スケジュールを定めます。

評価者である上司や被評価者である社員に、人事評価制度を正しく理解されないまま運用を開始すると、現場は混乱してしまいますので、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

仮運用しながら、チューニングしていく方法が良いでしょう。仮運用の期間は、会社規模や風土にもよりますが、半年から1年、長ければ2年程度を要する場合があります。

導入前に評価者向けの評価者研修や、社員向けの人事制度説明会などを実施すると、スムーズに運用が開始できます。

人事評価制度の成否を握っているのは、実は上司である管理職や役員です。

管理職や役員が正しく本制度を理解しているか否かに全てがかかっていると云っても決して過言ではありません。

上司は部下にフィードバック面接を必ず実施する

上司は社員に人事評価の結果を伝える際、なぜそのような評価になったのかを、客観性と根拠を持って伝えることが重要です。

高評価の社員に対しては、良かった点とともに、次はこうしていきましょうと伝えれば、社員の成長をさらに促すことができます。

一方で、自分では良くやったつもりだったのに、評価が低かった社員へのフォローも重要です。低評価だった社員のモチベーション低下を避けるには、評価理由を丁寧に説明し、こまめなコミュニケーションを心掛けることが大切です。

社員の成長意欲を高められるよう、今後の対策を一緒に考えて次の目標設定につなげていくことが必要です。

英知コンサルティングの実績

実績

723件

料金

ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。

一緒にご覧いただいているページ

ご相談・お問い合わせはこちら(無料)

コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。

お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。

サイドメニュー

代表取締役 社長兼CEO

代表パートナー

Executive Consultant

清水 一郎

-------------------------------------

<専門分野>

経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度

-------------------------------------