中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)

最終更新日 2024年06月23日

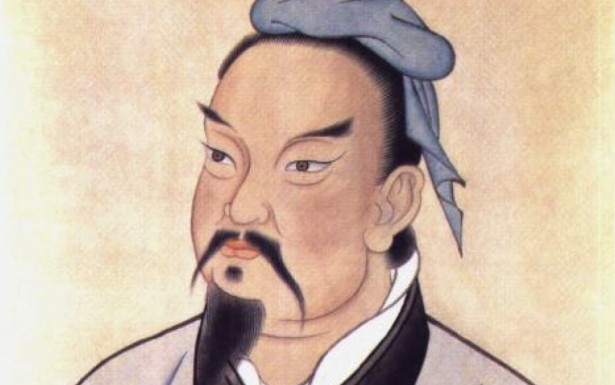

孫子の兵法からビジネスを学ぶ

孫子の兵法から、ビジネスを学ぶ。

「孫子」は、ビジネスの世界でも、人生においても、多くの人たちが学び参考にしています。松下幸之助 氏は「孫子」を暗誦していたといいますし、ビル・ゲイツは座右の書にしているといいます。「孫子」は、ビジネスパーソンならば絶対に押さえておきたいスキルです。

① なぜか苦境を跳ね返す人、飲まれてしまう人

一流のビジネスパーソンの問題解決の指針

ビル・ゲイツ、松下幸之助、本田宗一郎、孫正義。過去の戦争史における将軍で有名な人物は武田信玄。筆者の推測ですが、大河ドラマで話題の軍師、黒田官兵衛も『孫子』を確実に読んでいたでしょう。さらにフランスの皇帝ナポレオンも『孫子』を読んでいたのではという伝説があるほど、この世界に大きな影響を与えた最強の兵法書『孫子』。

現代でも一流のリーダー、優れたビジネスパーソンは『孫子』を愛読していることが少なくありません。しかし疑問も残ります。約2500年前に書かれた『孫子』は、純粋に戦争に勝つための兵法書として世に出ました。現代の私たちは、敵を火攻めにしたり部隊を編成して軍事行動を指揮したりはしません。ならば一流の人物は、『孫子』からいったい何を吸収しているのか。答えはリスクと挑戦のバランス感覚にあるのです。

「戦争は国家の重大事であって、国民の生死、国家の存亡がかかっている。それゆえ、細心な検討を加えなければならない」

「最高の戦い方は、事前に敵の意図を見破ってこれを封じることである。これに次ぐのは、敵の同盟関係を分断して孤立させること。最低の策は、城攻めに訴えることである」

2つの引用を読むと、孫子がリスクを強く意識した思想を持つことがわかります。しかしリスクを怖がるだけで、何の行動も起こせなければ戦争には勝てませんし、ビジネスを前に進めて成功もできません。あらゆる挑戦と競争が、リスクを持つ存在であると理解しながら、あえて挑戦するならどうすべきか、まさにリーダーが決断すべき「前進」と「危機管理」をバランスよく行うための、極めて優れた指針が孫子には含まれているのです。

生き残る人の選択肢を見つける5つの方法

「もうダメだ!」とすぐにリーダーが諦めてしまっては、周囲や組織は困惑します。問題に直面して、すぐに精神的に行き詰まり、抵抗することや打開を放棄してしまう人もいますが、そのような人はしょせんリーダーに向いていませんし、一流の人物になれるわけがありません。下手をすれば、家庭崩壊さえ招いてしまいます。

しかし『孫子』は、単に勇猛果敢でなんにでも恐怖を感じるな!当たって砕けろと言っているわけではないことに注目してください。誰でも怖いのです、誰でも精神的にへこむのです。優れた将軍でも、優れた軍師でもこれは同じです。では違いはどこにあるのか?

最大の違いは、彼らが問題に対して複数の選択肢を見つける能力と気概を持つことです。問題の解決策は、常に一つではありません。それどころか、無限にあるといっていい。選択肢が一つしか思いつかない人は、それがダメならすぐに行き詰まります。それで簡単に「もうダメだ!」となる。つまり、選択肢を見つけられるかどうかが勝負なのです。

問題に直面して困ったとき、あなたはどんな対策をすることで選択肢を見つけますか。ビジネスだけではなく、プライベートや人生そのものの問題を解決する時にも、『孫子』の描く問題解決の指針は、苦境にあえぐ私たちを救ってくれる絶大な効果を発揮します。

【孫子に学ぶ選択肢を見つける5つの方法】

(1)別の専門知識を持つ人を探して味方にする

(2)自分のくだらないプライドをばっさり捨てる

(3)あなたが必要なものを、豊富に持つ人に泣きつく

(4)所属する組織を変わる、生きる場所を変える

(5)無能な上司を見限る、とばっちりを受けない場所まで逃げる

兵法書『孫子』は古代中国の呉で将軍となった孫武(そんぶ)によって書かれましたが、彼を呉王に推挙した伍子胥(ごししょ)という人は、楚の国で政敵に父と兄を殺されて、復讐のため呉に逃げて呉王の右腕になった人物です。

伍子胥は自分だけでは憎い楚国に勝てないと考え、天才的な戦略家である孫武を見つけ、自分の陣営に引き込みました。こうして呉と楚、さらには隣国で天才軍師の范蠡を抱える越を巻き込んだ3国の激戦が展開されるのですが、この歴史で打開策を見つけた人物は、先に掲げた5つの方法を見事に使いこなし、問題を巧みに切り抜けて生き残っています。

最強の兵法書『孫子』を学ぶ者にとっては、時に逃げることさえ最高の選択肢です。「国は亡べばおしまいであり、人は死ねば生き返らない」と孫子は述べていますが、逆に勝負を避けて一時的に敗者になっても、逃げることで再起ができ、復活も可能になるからです。大切なのは、逃げるということも含めて選択肢を多く持つ精神的な余裕なのです。

問題につまずく人、踏み台にできる人

ビジネスでも人生でも「目標→問題→解決策」の3つは1つのセットであり、このバランスが取れている人が成功や勝利、幸せをどんどん手に入れていき、そうでない人は指を咥えて他人を羨ましそうにみている残念な人生を送ります。

解決策は釣竿のようなものであり、目標を追いかける過程で出てくる問題をきちんと吊り上げることができればよいのですが、問題の大きさに比例して釣竿が貧弱でか細い場合は、ポキリと折れてしまうのです。

しかし生まれながらに誰もが強力な問題解決策を持っているとは限りません。細くて弱い解決策しか持たない人はどうすればよいのか。問題を前に絶望して、すべてを諦めるべきなのか。『孫子』の著者の孫武なら、そのような悩みを聞いて大笑いするでしょう。

なぜなら解決策は、自分だけに頼り切る必要がなく、他人の力を借りる方法を考えてもよいからです。逆に解決策の力が大きくなれば、狙う獲物である目標を膨らませることも可能です。釣竿と獲物である魚の大きさはバランスであり、強力な釣竿なら巨大魚を狙うことも十二分に可能だからです。

問題につまずきもうダメだ! となる人は自分だけを見ており、問題を踏み台にして笑顔でのし上がる人は、解決策を広く複数の選択肢から強化していける人なのです。現代の経営者で孫子の兵法を最も上手く使いこなしている人物は、なんといってもソフトバンクの経営者である孫正義氏でしょう。

若いころ教師になる夢を諦めて米国に留学してから、コンピューターの黎明期に出会い、目の前の成功を積み重ねて現在の巨大帝国を創りだしています。孫正義氏の凄いところは、既成概念にとらわれない解決策を見つけることができる能力です。

戦場でギリギリの決断をしなければならない将軍は、常に新たな選択肢を見つける精神的な柔軟さ、発想の広さを求められます。日常のごく些細なことでさえ、解決策はいくらでも存在すると考えることができる人は、他人がつまずく問題を前に、笑顔で問題を踏み台にし、その解決に成功することでさらに勝者の階段を登っていける人なのです。

孫子とは

孫子とは、紀元前500年頃に古代中国の春秋戦国時代に活躍した武将・孫武(孫武)のことです。

若い頃から兵法書を学び、過去の戦いでの用兵術を研究していた孫武ですが、新興国の呉で将軍になると、大国・楚を1/10の兵力で破るなど歴史にその名を残しました。

この孫武が書き残した兵法書が「孫子の兵法」です。その後「孫子の兵法」は、三国史で有名な曹操が入手し現代に伝わりました。

② なぜ、できない人ほど自分を過大評価するのか

「不敗」、まず失敗しない体制を作り上げる

兵法書、すなわち戦争に勝つ為の書籍だと考えると勇ましい言葉が沢山出てくる本だとイメージする人もいるかもしれません。ところが最強の戦略書といわれる『孫子』には、勇ましい言葉はほとんど出てきません。むしろ落ち着いた言葉で流れるような解説をしている雰囲気さえあります。

『孫子』の中心的な思想の一つは「不敗」すなわち負けないことを第一としているからです。国家の存亡をかけた古代の戦争では、敗北は国の滅亡を意味し、将軍や兵士の死を意味したからです。手に入るものではなく、まず失うものの大きさをイメージすることを優先した思想だということもできます。

そのため、勝負を一か八かの賭けのようなものとは考えず、戦う前に相手を圧倒できるだけの大差をつけておくことを狙う発想を持っています。「あらかじめ勝利する態勢をととのえてから戦う者が勝利を収め、戦いをはじめてからあわてて勝利をつかもうとする者は敗北に追いやられる」

「不敗の態勢をつくれるかどうかは自軍の態勢いかんによるが、勝機を見出せるかどうかは敵の態勢いかんにかかっている」

勝負を「リスクのある賭け」にせず、「周到な計算」にする思想が孫子の言葉から感じられると思いますが、人生において何度か勝負をしなければならない私たちが、そのたびにリスクある賭けをするのならば、手痛い失敗を幾度も体験することになってしまいます。

そのような事態を避けるため、戦う前に既に勝っている状態を創るべきだと孫子は教えています。それはちょうど、会議が始まるまえに既に根回しを終えている姿、イベントの開催日前にチケットがすべて売れているような理想的な勝ちを実現する考え方なのです。

「勝者」は、勝負がワクワクするものと考える

勝者は勝負の前に、すでに勝つ確率を高める算段をしています。一方の敗者は、勝負がワクワクするものだと考えて当日にだけ全力を尽くし、時の運が良いことをひたすら祈ります。ある意味で、敗者は事前の準備を軽んじ、その場で全力を尽くすだけで勝てると甘く考えているといってもよいでしょう。敗者を特徴づけるキーワードの一つは、勝負に対する甘い見通しなのです。

孫子は敗者とは真逆の発想をしています。勝負が始まる前に、勝算を限界まで高めることを基礎としているからです。以下、

【勝利の目算を高める5つの基本条件】

○彼我の戦力を検討した上で、戦うべきかの判断ができること

○兵力に応じた戦い方ができること

○君主国民が心を一つに合わせていること

○万全の態勢を固めて敵の不備につけこむこと

○将軍が有能であって、君主が将軍の指揮権に干渉しないこと

上記は孫子の記述をほぼそのまま短縮したものですが、現代ビジネスに翻訳すれば以下のように読み直すことができます。

【5つの基本条件を現代ビジネスで読み直す】

○それは本当にあなたが始めるべきことであるかよく考える

○今の自分の実力や立場に応じた始め方ができること

○同じ目標の仲間、応援団を作り上げる

○自分の外にある機会に目を開いておくこと

○有能なパートナーを選び、能力発揮を妨げない

孫子の5つの基本条件は、私たちが日常のビジネスで心掛け、実行できる実利的な行動ばかりです。興味深い点は、やはり「それは本当にあなたが始めるべきことか」というように、打って出る勝負を慎重に選ぶことを最初に提示していることでしょう。

間違った勝負を選んでしまえば、すべての努力が水泡に帰してしまうからです。猪のように猛進するのではなく、自分が戦うべき戦場を正しく選ぶことから勝負が始まる、「あえて戦わない」ことを選択することで、本当に大切な勝負に集中できることも、孫子の兵法の強みです。

「勝者」は健全な緊張を好み「敗者」は怠惰で自由を好む

一番重要な勝負に集中できるよう、進軍する戦場を慎重に選ぶこと。実際に戦う前に、極限まで勝率を高めておくこと。勝率を高める5つの条件を整える姿勢から見えることは、勝つことに対する静かで密度の高い"執念"です。

一国の存亡を委ねられた将軍は、軽はずみなことで戦いを始めることはできず、正しい戦闘を選び、確実に勝つことが求められます。敗北は祖国の消滅を意味したからです。孫子の描く勝者とは、努力の汗も見せず圧勝する者です。勝負に関する準備、見通し、執念のすべてで敗者を凌駕しているからです。

孫子が描く勝者と敗者の対比から、逆に敗者の典型的な姿も浮かび上がります。私たちは戦略の天才が指摘した「敗者の共通項」をできるかぎり避ける必要があるのです。

【敗者の2つの共通項目】

○勝負を軽く見る、事前準備が必要ないと思うほどに

○非現実的なほど自分を過大評価し、自分の欠点を重要視しない

さらに言えば、敗者はストレスが溜まらない環境にいて、勝者は常にストレスにさらされています。理由は勝者が常に新しい挑戦に手を伸ばしている一方、敗者は欲しいものをすぐに諦めて手を伸ばす行動を厭う習慣を持つからです。挑戦へのストレスの中にいることで、勝者は健全な緊張感を好み、敗者は怠惰で成果のない自由を好むのです。

劇的な社会変化、マーケットの変化に直面している日本企業とビジネスパーソンですが、正しい勝負を選び、次の成果に向けて手を伸ばしている勝者は大勢います。一方で過去も含めた自らを過大評価し、静かな衰退というぬるま湯の中で次第に行動力を失う敗者も存在します。

問題は私たちがどちらの側に属しており、本当に勝利を手にする気概をもっているかどうかです。勝ちたいと願う人たちが、その情熱をやみくもな行動で潰さずに、階段を一歩ずつ登るように確実な勝利に変換していく。

2500年間、勝者を支える最高峰の戦略書であり続ける『孫子』。孫武という稀代の天才が残した書は、古代中国の時代から不変の勝者と敗者の違いを鋭く浮かび上がらせているのです。

「孫子の兵法」の特徴

「孫子の兵法」は、単なる兵法書ではありません。経営者(王)や、ビジネスパーソン(将軍)が、優れた結果を出すためには、何に気を付け、何をすればよいのか、をまとめたのが「孫子の兵法」です。

「孫子の兵法」で一貫しているのは、必勝法ではなく「戦いに負けず生き残っていく方法」です。

勝つことに見出すのではなく、負けずに次につなげていくにはどうすればよいのか、弱者でも強者相手に戦い続けるにはどうすべきかに焦点を当てているのが、特徴です。

③ なぜ、個人の能力より組織の力が勝るのか

解説書を書いて、武将に配った曹操

「治世の能臣、乱世の奸雄」と呼ばれ、2世紀から3世紀にかけての古代中国の歴史、三国志で華々しい活躍をするトップといえば、魏の曹操です。

半ばフィクションの三国志演義は日本でも人気が高く、劉備玄徳と関羽、張飛が活躍する場面も多いのですが、実際の史実では魏の曹操が時代の支配者として描かれています。彼は多くの人物を登用し、「唯才是挙」つまり才能があれば他のことは問わず重用することを掲げて優秀な人材を吸収していきます。

ご存じの方も多いと思いますが、私たちが現在13篇の形で目にする『孫子』は基本的には曹操が編纂し、注釈をつけていた『魏武注孫子』となっています。曹操は『孫子』に自ら注釈をつけた冊子を配下の武将に配って学ばせており、彼が兵法に精通していたこと、『孫子』を元にした組織づくりに並々ならぬ熱意を持っていたことがわかります。

実際、三国志の「正史」「演義」を共に読むと曹操が指揮した魏は、軍師も含めて個人に頼るよりも、軍師集団が活躍している様子がうかがえます。荀イク、荀攸ほか、軍師がキラ星のごとく集合し、一時的に個人の才能で敗れても組織全体の力で盛り返し、いつの間にか天下の大勢を掴んでいったのです。

「俘虜にした敵兵は手厚くもてなして自軍に編入するがよい。勝ってますます強くなるとは、これをいうのだ」

「戦上手は、敵、味方、地形の三者を十分に把握しているので、行動を起こしてから迷うことがなく、戦いが始まってから苦境に立たされることがない。敵味方、双方の力量を正確に把握し、天の時と地の利を得て戦う者は、常に不敗である」

曹操は、一時は敵であった張遼という武将を強敵の呂布の軍から抜擢し、その後長年続く戦争の有力な人材に仕立て上げました。一方で能力があっても自分には扱えない呂布を殺し、全体の統率を維持しながら人材の強化を成し遂げています。

諸葛亮孔明という天才が劉備につき、赤壁の戦いのあと中原という地域を魏と争いますが、一時は曹操も自国の都の遷都を考えるほどの危機を迎えます。ところが魏の司馬懿などの献策により、包囲網の弱点だった関羽を背後から突かれ、呉との同盟も瓦解。

突出した才能で一時的な勢いを得ても、総合的な組織力と勝利へ一致団結できる統率力の前には、最終的には負けてしまう姿が描かれているとも言えるでしょう。曹操は長年組み上げてきた『孫子の兵法』に基づく組織力によって、危機を脱して天下に揺るぎのない勢力を創り上げることに成功したのです。

組織づくりの原則・基本を再確認せよ

人間、同じ組織に単に所属するだけで、隣の同僚と団結協力し、全力で勝利を目指すかといえばそうではありません。なんの管理もない職場では、人は容易に仲違いして反目し、お互いに嫉妬で足を引っ張り合うことが日常茶飯事になるからです。

さらには権力を持つリーダーや上司におもねり、仕事の実力ではなくお世辞がうまい人間が出世するなど、人事における不公正やリーダーの配慮のなさも組織力を損ねます。単に雇用するだけでは、その人の200%全力の能力を発揮させるなど、夢のまた夢です。このことは、巷によくある職場の現状を見聞きすれば、誰もが納得するでしょう。

「呉と越とはもともと仇敵同士であるが、たまたま両国の人間が同じ舟に乗り合わせ、暴風にあって舟が危ないとなれば、左右の手のように一致協力して助け合うはずだ」

「全軍を打って一丸とするのは、政治指導が必要である。勇者にも弱者にも、持てる力を発揮させるためには、地の利を得なければならない」

雇用する側の目標意識と、雇われる側の意識には大きなかい離があることが通常であり、なおかつ複数の人材が同じ職場で働くと、目標達成以外のことに余分なエネルギーを使い混乱や停滞を招く。これは2,500年前に孫武が生きて活躍した時代から、曹操や劉備の三国志の時代、そして現代のビジネスシーンでも変わらない風景だと言えるのです。

部下の目的意識のなさにイライラし、職場の一致団結ができてないことを嘆くなら、孫子の兵法に書かれた組織づくりの原則を読み、基本を再確認するとよいかもしれません。

部下が自然に活躍する環境を創り出せ

危機の時、対策がわかっていても「どうせこのリーダーに提案してもムダ」と周囲から思われていれば何のアイデアも部下から出てきません。やる気のなさや、アイデアや創意工夫のなさは、言葉を変えればリーダーや上司の魅力不足といえるかもしれないのです。

魅力という言葉でなければ、上司が「部下が頑張ってみたいと自ら思う」環境を創り出していないと捉えることもできるでしょう。厳しい上司が部下を監視していても、勤務時間ずっと張り付いていることはできず、一人の部下に監視がつかなければ業務レベルを高めることができないのは、はっきり言って極度の非効率さです。

したがって、部下が自ら目的意識を高め、やる気をもって仕事に取組み、チーム全体で勝利へ向けて自然に一致団結する形にするほうがよほど健全です。孫武は呉の軍師として楚に勝利し、周辺国家ににらみを利かせるほどの強国を創り上げたのですが、君主が二代目になったことで呉の将来に見切りをつけ、被害が自分に及ばない時期に姿をくらましてしまいます。

伝説として兵法書を書き記すために隠棲したとも言われていますが、自分の君主が暗愚であることで、将来の悲劇を予想していたのでしょう。

会社が傾けば、優れた能力を持つ社員ほど早く離れていくことは、現代のビジネスにも共通する現象です。優れたアイデアが部下からどんどん上がってくるか、誰もが黙って下をむいて、この上司じゃダメだよねと内心で匙を投げているのか。

部下が自然に全力を発揮したいと思い、勝利に向けて一致団結できる環境を作るリーダーの指揮する軍こそが勝利を収める。古今東西、2500年の昔から不変の組織原則を『孫子』は指摘しており、だからこそあらゆる時代で勝者を支える最高の戦略書であり続けたのです。

「孫子の兵法」の構成

「孫子の兵法」は、13の章から構成されていますが、さらに大きく分けると、大局的に戦いを分析している「戦略的なパート」(1章~7章)と、実践的に取るべき戦術が記載されている「戦術的なパート」(8章~13章)の二つに分類することができます。

| 戦略的なパ|ト | 第1章 | 計 篇 | 戦力を比較・検討することの重要性とその方法について。勝敗は予測できる。 |

| 第2章 | 作戦篇 | 戦争は勝利を第一に考え、長期化を避ける。戦争は消耗戦だから、敵の物資や兵をうまく自軍に組み入れていくべきである。 | |

| 第3章 | 謀攻篇 | 用兵は戦わずして勝つのがベストで、それができない場合は、敵味方の実情を把握した上で優位な状態を作り出し、敵を倒す。 | |

| 第4章 | 形 篇 | 真の戦上手は、勝ちやすい状況で勝つべくして勝つ。敵味方の数や能力を算出して比較し、勝敗を予測しなければならない。 | |

| 第5章 | 勢 篇 | 優れた兵法家は、兵士個々人の力を求めず、軍全体の勢いを求める。戦いの中では、軍の勢いがポイントになる。 | |

| 第6章 | 虚実篇 | 相手の裏をかき、敵の手薄な部分を攻撃する。戦いとは、相手の態勢に応じて臨機応変にしなければならない。 | |

| 第7章 | 軍争篇 | 本国を発して敵と対峙するまでの「軍争」が用兵の中では一番難しい。「軍争」を征する者が「地の利」を制する。 | |

| 戦術的なパ|ト | 第8章 | 九変篇 | 戦う場所によって九つの対処法があり、指揮官には五つの危険が潜んでいる。 |

| 第9章 | 行軍篇 | 行軍・布陣には適した地形がある。組織を機能するためには規律が大切で、法令を普段から誠実に守らなければならない。 | |

| 第10章 | 地形篇 | 地形により取るべき戦術が異なる。指揮官は敵味方の状況を分析し、地形のことをよく理解しなければならない。 | |

| 第11章 | 九地篇 | 地形の違いは大きく九つあり、それぞれによって戦略は異なってくる。指揮官は、地形毎の戦略と軍の分散・集中を熟慮し、兵を一つにまとめて決死の覚悟を持たせるようにしなければならない。 | |

| 第12章 | 火攻篇 | 火攻めには五種類あり、五通りの変化がある。戦争は消耗戦ということを理解し、利益が得られる時のみ兵を動かし、戦いは短期で決着させるべきである。 | |

| 第13章 | 用間篇 | 戦争は国家の総力戦だから、敵情を知るための出費は惜しんではならない。抜きんでた智者のみが、優れた人物をスパイとして使いこなし、覇業を成すことができる。 |

2023年04月02日

一緒にご覧いただいているページ

ご相談・お問い合わせはこちら(無料)

コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。

お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。

サイドメニュー

代表取締役 社長兼CEO

代表パートナー

Executive Consultant

清水 一郎

-------------------------------------

<専門分野>

経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度

-------------------------------------